Papst Pius XII. und dessen moralisches Versagen im Holocaust: die Sichtung und Untersuchung von 10.000 Bittschreiben verfolgter Juden

Veröffentlicht von Rainer Langlitz in Essays · Montag, 10. Februar 2025 · 32:30

Tags: Papst, Pius, XII, Holocaust, moralisches, Versagen, Juden, Bittschreiben, NS, Zeit, Kirchenhistoriker, Hubert, Wolf, vatikanische, Archive, Privatarchiv, Forschung, Verfolgung

Tags: Papst, Pius, XII, Holocaust, moralisches, Versagen, Juden, Bittschreiben, NS, Zeit, Kirchenhistoriker, Hubert, Wolf, vatikanische, Archive, Privatarchiv, Forschung, Verfolgung

Im sog. Holocaust (Völkermord der Nazis an den Juden) wurden mehr als sechs Millionen Juden von Deutschen und ihren Helfern während der Zeit des nationalsozialistischen Regimes ermordet.

Seit 1939 saß im Vatikan Papst Pius XII. auf dem "Stuhl der Nachfolger Petri" als dem sog. ersten Papst der Kirche.

Die Rolle von Papst Pius XII. in der NS-Zeit ist umstritten.

Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf aus Münster und dessen Team, das seit März 2020 Zugang zu den vatikanischen Archiven hat - auch zum Privatarchiv von Papst Pius XII. - haben nun ca. 10.000 Bittbriefe verfolgter Juden in Archiven des Vatikan gefunden, die derzeit erforscht werden.

Die Aktenbestände des Kirchenstaats aus der damaligen Zeit waren lange geheim. Erst der heutige Papst Franziskus ließ sie vor fünf Jahren für die Wissenschaft öffnen.

Dazu schreibt die Jüdische Allgemeine am 07. Februar 2025 (Zitat):

"Im Zweiten Weltkrieg hat der damalige Papst Pius XII. nach ersten Erkenntnissen einer neuen Studie 10.000 Bittbriefe verfolgter Juden erhalten - die allermeisten davon aber nie zu sehen bekommen. Demnach gelangte nur etwa ein Zehntel der Briefe - etwa 1000 - aus verschiedenen europäischen Ländern im Vatikan tatsächlich bis zum Oberhaupt der katholischen Kirche. Alle anderen wurden zuvor von seinem Stab bearbeitet oder abgelegt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um den Kirchenhistoriker Hubert Wolf aus Münster, das seit März 2020 Zugang zu den vatikanischen Archiven hat - auch zum Privatarchiv von Pius XII.. Der Italiener, der früher als Vatikan-Botschafter in Deutschland tätig war, wurde 1939 kurz vor Kriegsbeginn zum Papst gewählt und blieb es bis zu seinem Tod 1958. Seine Rolle in der NS-Zeit ist umstritten. Wolf hält sich mit einer Wertung zurück, weil das Projekt unter dem Titel »Asking the Pope for Help« (»Den Papst um Hilfe bitten«) längst noch nicht abgeschlossen ist."

Zitat Ende.

Link und Quellenangabe:

Vgl. dazu auch die folgenden Links:

""Damit hätten wir nie gerechnet" - Kirchenhistoriker Wolf: Fast 10.000 jüdische Bittbriefe an den Vatikan"

https://www.katholisch.de/artikel/53490-kirchenhistoriker-wolf-fast-10000-juedische-bittbriefe-an-den-vatikan (Artikel vom 23.05.2024)

"Tausende jüdische Bittschreiben an Papst entdeckt"

"Verborgene Akten geöffnet: Papst Pius XII. bekam Tausende Briefe von Juden, aber las nur wenige"

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, geb. 1876 wurde 1939 kurz vor Kriegsbeginn zu Papst Pius XII. gewählt und blieb es bis zu seinem Tod 1958.

Wikipedia schreibt noch am 10. Februar 2025 die folgenden Textpassagen im Artikel "Papst Pius XII." (Zitat, siehe dazu auch die Bilddateien aus Wikipedia):

"Haltung zur Judenverfolgung bis 1939

Botschafter, Bischöfe und Nuntii informierten Pacelli laufend, frühzeitig und detailliert über die Lage in Deutschland, besonders über die sich verschärfende Judenverfolgung. Seit Januar 1933 baten viele Prominente ihn darum, auf den Papst einzuwirken, um die Judenverfolgung öffentlich anzuprangern. Doch Pacelli sprach dieses Thema in seinen regelmäßigen Audienzen mit Pius XI. 1933–1939 nach Aktenlage fast nie an und ließ alle Bittbriefe bis auf einen unbeantwortet.[32]

Am 1. April 1933 – dem Tag des Judenboykotts – beauftragte der Papst ihn damit, zu sondieren, „ob und wenn ja was“ der Heilige Stuhl gegen „antisemitische Exzesse in Deutschland“ tun könne. Pacelli notierte dazu: „Es könnten Tage kommen, in denen man sagen können muss, dass in dieser Sache etwas gemacht worden ist.“ Auf seine Anfrage wies Nuntius Cesare Orsenigo am 8. April auf das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ hin: Fortan sei Eintreten für die Juden identisch mit Protest gegen ein Staatsgesetz. Der Vatikan könne sich unmöglich in innere Staatsangelegenheiten einmischen, zumal er vorher nicht gegen „antideutsche Propaganda“ protestiert habe. Er müsse sich heraushalten und Stellungnahmen zur „Judenfrage“ den deutschen Bischöfen überlassen. Dem folgte Pacelli, obwohl auch die deutschen Bischöfe nicht gegen Verletzungen der Menschen- und Bürgerrechte protestierten, sondern allenfalls für getaufte Juden eintraten.[33]

Am 9. April 1933 appellierte der mit dem Papst seit 1920 befreundete Wiener Rabbiner und Hebraist Arthur Zacharias Schwarz über Pacelli an Pius XI:[34]

„Wenn es Eurer Heiligkeit möglich wäre, auszusprechen, dass auch das gegen die Juden geübte Unrecht ein Unrecht bleibt, so würde ein solches Wort den Mut und die Moral von Millionen meiner jüdischen Brüder erhöhen.“

Am 22. April telegrafierte der New Yorker Rabbiner William Margolis an ihn:[35]

„Im Namen von all dem, was der Christenheit heilig ist, flehe ich Sie an, Ihre Stimme zu erheben, um Hitlers Verfolgungen klar zu verurteilen. Ihre Kritik wird weitreichenden Einfluss auf die deutsche Regierung haben […] und zu einer Änderung der Politik führen.“

Nach seinen Notizen legte Pacelli dem Papst keine dieser Bitten vor, nur die von Edith Stein. Die damals im Vatikan unbekannte Katholikin jüdischer Herkunft schilderte eindringlich die Judenverfolgung und machte die NS-Regierung für viele Selbsttötungen unter den Verfolgten verantwortlich. Diese Verantwortung falle auch „auf die, die dazu schweigen“. Nicht nur Juden, auch Tausende Katholiken warteten seit Wochen darauf, „dass die Kirche Jesu Christi ihre Stimme erhebe“, um der Judenverfolgung durch eine sich christlich nennende Regierung „Einhalt zu tun“. Erzabt Raphael Walzer übergab ihren Brief Pacelli am 12. April 1933 persönlich. Am 20. April antwortete dieser an Walzer, er habe diesen Brief „pflichtgemäß Seiner Heiligkeit vorgelegt“; er bete mit dem Papst um den Schutz der Kirche und den Mut aller Katholiken, die aktuellen Probleme zu überstehen. Zur Judenverfolgung und Bitte um einen Papstprotest nahm er nicht Stellung.[36]

Auch zu den Nürnberger Gesetzen und den Novemberpogromen 1938 ist weder eine interne noch öffentliche Reaktion Pacellis, der genau über die Vorgänge informiert war, und keine Unterredung mit dem Papst belegt.[37] Bei einem Treffen mit deutschen Kardinälen im März 1939 erklärte er dies mit dem Festhalten am Reichskonkordat:[38]

„Die Welt soll sehen, daß wir alles versucht haben, um in Frieden mit Deutschland zu leben.“

Jedoch bemühte er sich im päpstlichen Auftrag vergeblich um Aufnahme verfolgter, besonders getaufter Juden in außereuropäischen Staaten.

Pius XI. plante seit Sommer 1938 ein Lehrschreiben gegen den Rassismus und Antisemitismus, zu dem er weder das zuständige Heilige Offizium noch Pacelli beauftragte. Zudem wollte er am 11. Februar 1939, dem Zehnjahrestag der Lateranverträge, die Leugnung der nationalsozialistischen Judenverfolgung in der italienischen Presse und die italienischen Rassengesetze vom Juli 1938 als Bruch des Italienkonkordats öffentlich anprangern. Pacelli dagegen wollte diesen Konfrontationskurs vermeiden, um das Konkordat nicht zu gefährden und Mussolini als Vermittler gegenüber Hitler zu behalten.[39] Als Pius XI. am 10. Februar 1939 starb, ließ Pacelli die schon gedruckten Exemplare der geplanten Papstrede vernichten, wie es seine Aufgabe als Camerlengo war.[40]

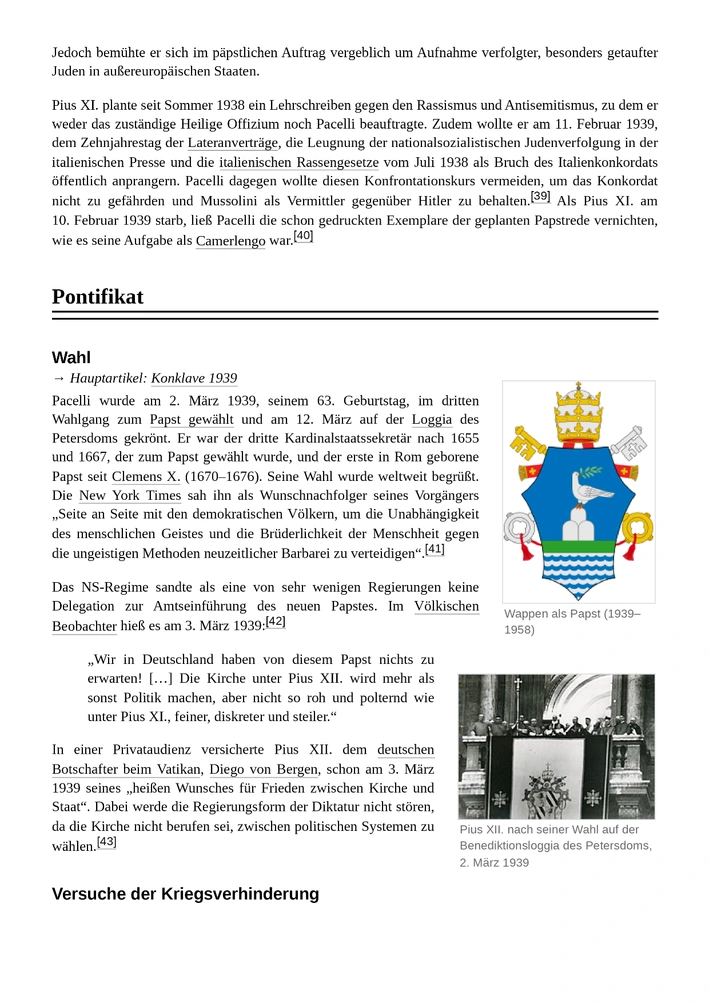

[...]

Kenntnisse vom Holocaust

Berichte über Deportationen von Juden in den Osten bekam der Vatikan zum ersten Mal von Kardinal Theodor Innitzer aus Wien Anfang 1941.[60] Später erreichten den Vatikan ähnliche Meldungen von Nuntiaturen oder Apostolischen Gesandtschaften aus anderen Ländern.[61] Außerdem wurden regelmäßig BBC-Meldungen in den Vatikan gegeben.[62] Hervorzuheben ist das Memorandum von Gerhart Riegner, der das Büro des Jüdischen Weltkongresses in Genf leitete. In dem Memorandum vom Frühjahr 1942[63] fassten er und sein Mitarbeiter Lichtheim Berichte über Massendeportationen in den Osten zusammen und sprachen von Indizien über die Ermordung zahlreicher Deportierter. Das Memorandum wurde den Alliierten und dem Berner Nuntius übergeben.[64] Im August 1942 reichte Riegner den Alliierten ein Telegramm[65] nach, in dem er neue alarmierende Berichte zusammenfasste über die brutalen Umstände bei den Deportationen und über ein geplantes Programm zur Auflösung (Liquidierung) von Ghettos. Der Vatikan wurde vom US-Botschafter beim Vatikan, Myron Charles Taylor, über das Riegner-Telegramm unterrichtet. Im Namen seiner skeptischen Regierung fragte Taylor nach, ob dem Vatikan Berichte vorlägen, die die Angaben bestätigen könnten. Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione bedankte sich für den Bericht, erklärte aber, der Vatikan könne diese und andere Nachrichten über harte Maßnahmen gegen Nichtarier derzeit nicht auf ihre Genauigkeit hin überprüfen.[66] Dieser Beurteilung schloss sich auch der slowakische Nuntius Giuseppe Burzio in Meldungen vom 27. Oktober 1941 und 9. März 1942 über Erschießungen von Juden im Osten[67] an. Burzio hatte lediglich Informationen vom Hörensagen weitergegeben. Weder er noch der Vatikan verifizierten diese Berichte.

Übereinstimmend bezeugen die privilegierten Geheimarchivforscher (Vatikan) Pierre Blet, Robert Graham und Peter Gumpel SJ, dass der Heilige Stuhl während des Krieges über keine gesicherten Informationen zum NS-Genozid am europäischen Judentum verfügt habe. Die beiden Historiker Blet und Graham arbeiteten maßgeblich an der elfbändigen vatikanischen Aktenedition zum Zweiten Weltkrieg (Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale) mit und P. Gumpel war der Postulator im Seligsprechungsprozess Pius’ XII.

„Solange der Krieg andauerte, lag Dunkelheit über dem Schicksal der Deportierten. Man kannte die mörderischen Bedingungen, unter denen die Transporte stattfanden. Man zweifelte nicht daran, daß Unterernährung, Zwangsarbeit und Epidemien in den überbevölkerten Lagern Abertausende von Opfern forderten. Man nahm die Berichte über Massaker in Polen, in Russland und anderswo ernst. Aber über diesen eindeutigen Fakten und den Berichten von einigen wenigen Entkommenen über die Todeslager lag ein dichter Nebelschleier, den sogar die Verwandten und die jüdischen Glaubensbrüder der Opfer nicht durchdringen konnten oder wollten.“

– Blet[68]

– Blet[68]

„Wußte der Papst vom Auschwitzdrama? Er wußte nicht mehr als die Juden in Amerika und Großbritannien und er wußte soviel wie die Regierungen. Graham macht darauf aufmerksam, daß die Meldungen über massenhafte Judenermordungen sehr ‚ambivalent‘ waren. Weder in Washington noch in London oder bei Zeitungen und jüdischen Organisationen lagen gesicherte Informationen vor. Selbst die Ankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen (namentlich der spätere Chefankläger Telford Taylor) seien bei ihren Recherchen überrascht gewesen vom Ausmaß der Judenvernichtung.“

– Graham[69]

„Man wußte, daß eine große Zahl von Juden ‚nach Osten‘ deportiert wurde, aber sogar die amerikanische Regierung fragte Ende 1942 im Vatikan an, ob er diese Zahlen bestätigen könnte. Sie glaubte es auch nicht. […] Kein Mensch wußte damals etwas Genaueres, auch die Amerikaner nicht, geschweige denn von 6 Millionen Juden, die vernichtet werden sollten.“

– Gumpel[70]

Auch der Historiker José Sánchez rät in seiner Studie Pius XII. und der Holocaust zur Vorsicht bei der Beurteilung des vatikanischen Kenntnisstandes über das Ausmaß der Ermordung von Juden.[71] Die Informationsquellen des Heiligen Stuhles seien nicht gut gewesen. Auch habe man nach den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg allen Grund gehabt, sehr vorsichtig zu sein bei der Beurteilung von Gräuelnachrichten.

Außerdem konnte man damals kaum die Tötung von Juden von der Tötung zahlreicher anderer Unschuldiger in den Kriegsgebieten unterscheiden.[72]

Nach der Öffnung des Vatikanischen Apostolischen Archives für wissenschaftliche Untersuchungen im März 2020 wurden auf Grundlage der nun verfügbaren Dokumente den vorherigen Positionen widersprüchliche Beurteilungen abgegeben. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf legte in einem Vortrag am 25. April 2023 in Mainz einige zentrale Punkte seiner Forschung dar:

- Der Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione äußerte zwar zum Vorwurf aus Taylors Anfrage bezüglich der Massenhinrichtung der Juden durch die deutsche Besatzung in Polen zuerst intern, er glaube nicht, dass der Vatikan über die schwerwiegenden Nachrichten im Einzelnen bestätigende Informationen verfüge (»Non credo che abbiamo informazioni che confermano – in particolare – queste gravissime notizie«), dem widersprach jedoch sein Stellvertreter Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., in einem Brief am 30. September 1942, dass Informationen darüber von Giovanni Malvezzi, der als Mitglied des Istituto per la Ricostruzione Industriale in Polen zu Besuch war, vorlägen.

- Unabhängig von Giovanni Malvezzi sprach der griechisch-katholische Metropolit von Lemberg Andrej Scheptyzkyj in einem Brief an Pius XII. vom 29. bzw. 31. August 1942 über die Massakrierung von 200.000 Juden.

- Am 10. Oktober 1942 gab Luigi Maglione die offizielle Antwort des Vatikans auf die amerikanische Anfrage, in dem er trotz der unabhängigen Berichte über die Schoa angab, man habe von den „strengen Maßnahmen“ (severi provvedimenti) gegenüber den „Nichtariern“ gehört, könne aber die Genauigkeit der Informationen nicht überprüfen.

- Angelo Dell’Acqua, Mitarbeiter im Staatssekretariat, glaubte den vorliegenden Berichten über den Holocaust nicht, im Falle des Riegner-Telegramms aus der amerikanischen Anfrage, da er Juden einen Hang zur Übertreibung zuschrieb, und im Falle des Briefs des Metropoliten Andrej Scheptyzkyj, da östliche Katholiken nicht vertrauenswürdig seien.

Außerdem übte er Kritik an den Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale. In dieser fehlen nun zugängliche Dokumente teilweise oder gänzlich oder wurden nicht ordentlich aufgeführt, obwohl die Autoren der Actes zu diesen Dokumenten Zugang gehabt haben müssen.[73]

- Am 14. Dezember 1942 schrieb der deutsche Jesuit Lothar König an den Privatsekretär des Papstes Robert Leiber:

- die letzten Angaben über „Rawa Russka“ [eine vom Vernichtungslager Belzec 22 km entfernte Kleinstadt] mit seinem SS-Hochofen, wo täglich bis zu 6000 Menschen, vor allem Polen und Juden, umgelegt wurden, habe ich erneut über andere Quellen bestätigt gefunden. Auch der Bericht über Oschwitz [ Auschwitz ] bei Kattowitz stimmt.[74]

Vor der Veröffentlichung dieses neuesten Dokuments hatte der Vatikan behauptet, dass der Papst, bevor er die Nazi-Verbrechen öffentlich anprangerte, Gewissheit darüber haben wollte, was in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs geschah. Angesichts dieses unwiderlegbaren Dokuments antwortete der Heilige Stuhl, dass die Nazis, wenn der Papst diese Informationen offengelegt hätte, noch grausamer gegen die Gegner vorgegangen wären und diese daran gehindert hätten, den Verfolgten zu helfen.[75]

Das erwähnte vorherige Schreiben über die Judenvernichtung in Auschwitz ist bisher, 2023, vom Archivar Giovanni Coco im Archiv des Vatikans noch nicht entdeckt worden.[76]

Stellungnahmen ab 1942

Im Dezember gingen viele dringende Appelle beim Vatikan ein, sich für die Juden in Mittel- und Osteuropa einzusetzen. Daraufhin entschied Pius XII. erstmals, persönlich deutlicher Stellung zu beziehen, anstatt über seine Nuntien zu agieren. In seiner Weihnachtsansprache vom 24. Dezember 1942 bekundete er seine Sorge um die

„Hunderttausende, die ohne eigenes Verschulden, bisweilen nur aufgrund ihrer Nationalität oder Rasse dem Tod oder fortschreitender Vernichtung preisgegeben sind.“[77]

Er nannte hier absichtlich weder die Nationalsozialisten noch bestimmte Opfergruppen ausdrücklich.

Gegenüber den Kardinälen erwähnte Pius am 2. Juni 1943 die

„Bitten derjenigen, die sich mit angsterfülltem Herzen flehend an Uns wenden. Es sind dies diejenigen, die wegen ihrer Nationalität oder wegen ihrer Rasse von größerem Unheil und schwereren Schmerzen gequält werden und die auch ohne eigene Schuld bisweilen Einschränkungen unterworfen sind, die ihre Ausrottung bedeuten.“[78]

Die westliche Presse, allen voran The New York Times,[79] verfolgte aufmerksam die Stellungnahmen des Heiligen Stuhls. Die New York Times berichtete 1940 von einer Audienz des deutschen Außenministers Joachim von Ribbentrop, nach der der Außenminister dem Papst vorwarf, auf der Seite der Alliierten zu stehen, und dass Pius XII. mit einer Liste von nationalsozialistischen Grausamkeiten geantwortet haben soll:

„In den flammenden Worten, mit denen sich der Papst an Herrn von Ribbentrop richtete, verteidigte der Heilige Vater die Juden in Deutschland und Polen.“[79]

Auf seine Weihnachtsansprache 1941 reagierte die New York Times:

„Die Stimme von Pius XII. ist eine einsame Stimme im Schweigen und in der Dunkelheit, welche Europa an dieser Weihnacht umfangen. Er ist so ziemlich der einzige Regierende auf dem europäischen Kontinent, der es überhaupt wagt, seine Stimme zu erheben. […] Indem er eine ‚wirklich neue Ordnung‘ forderte, stellte sich der Papst dem Hitlerismus in die Quere. Er ließ keinen Zweifel daran, dass die Ziele der Nazis mit seiner Auffassung vom Frieden Christi unvereinbar sind.“[80]

Ebenso schrieb die New York Times Weihnachten 1942:

„In dieser Weihnacht ist er [der Papst] mehr denn je die einsame aufbegehrende Stimme im Schweigen eines Kontinents… Papst Pius drückt sich so leidenschaftlich aus wie jeder Regierende an unserer Seite, indem er ausführt, dass diejenigen, die an einer neuen Weltordnung bauen wollen, für die freie Wahl einer Regierung und der Religion eintreten müssten. Sie müssten sich dagegen wehren, dass der Staat aus Individuen eine Herde mache, über die er dann verfüge wie über leblose Dinge.“[81]

Auch in seiner Korrespondenz mit den deutschen Bischöfen machte Pius XII. deutlich, dass er davon ausging, eine verständliche Botschaft verkündet zu haben:

„Zu dem, was im deutschen Machtraum zurzeit gegen die Nichtarier vor sich geht, haben Wir in Unserer Weihnachtsbotschaft ein Wort gesagt. Es war kurz, wurde aber gut verstanden.“[82]

Die Regierungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs hätten sich, das geht aus der Korrespondenz Franklin D. Roosevelts mit seinem persönlichen Botschafter Myron C. Taylor und dessen Mitarbeiter Harold Tittmann hervor, vom Papst eine deutlichere Äußerung gewünscht. So führte der britische Gesandte beim Heiligen Stuhl, Sir Francis D’Arcy Osborne, aus:

„[…] dass eine solch umfassende Verurteilung, die ebensogut das Bombardement deutscher Städte gemeint haben könnte, nicht dem entspricht, was die englische Regierung erbeten hat.“[83]

Franklin D. Roosevelts Sonderbotschafter berichtete von einem sichtlich erstaunten Papst, der diese Vorhaltungen nicht teilte:

„Was die Weihnachtsbotschaft anbelangt, so machte der Papst mir den Eindruck, daß er aufrichtig glaubt, er habe sich klar genug geäußert, um alle, die im Vergangenen darauf bestanden, er solle einige Worte zur Verurteilung der nationalsozialistischen Grausamkeiten sagen, zufriedenzustellen. Er schien überrascht, als ich ihm sagte, nicht alle Leute seien derselben Ansicht. Er sagte mir, seines Erachtens sei es für alle Welt klar, daß er die Polen, die Juden und die Geiseln meinte, als er von Hunderttausenden von Menschen sprach, die man getötet oder gefoltert habe, ohne ihnen irgendwelche Schuld beimessen zu können, ja manchmal nur auf Grund ihrer Rasse oder ihrer Nationalität. […] Im großen und ganzen meinte er, seine Botschaft müsse vom amerikanischen Volk gut aufgenommen werden, und ich sagte ihm, ich stimmte mit ihm überein.“[84]

Auch die Nationalsozialisten hatten seine Weihnachtsansprache verfolgt und in ihrem Sinne interpretiert. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS kommentierte die Weihnachtsansprache 1942 folgendermaßen:

„… eine einzige Attacke gegen alles, für das wir einstehen. Der Papst sagt, dass Gott alle Völker und Rassen gleichwertig ansieht. Hier spricht er deutlich zugunsten der Juden… Er beschuldigt das deutsche Volk, Ungerechtigkeiten gegenüber den Juden zu begehen, und macht sich zum Sprecher der jüdischen Kriegsverbrecher.“[85]

Außenminister von Ribbentrop befahl daraufhin dem Gesandten beim Vatikan, Diego von Bergen, dem Vatikan als Reaktion auf die Weihnachtsansprache 1942 mit Vergeltungsmaßnahmen zu drohen. Der Gesandte, der dem Auftrag seines Berliner Vorgesetzten nachkam, berichtete, dass der Papst dem deutschen Gesandten zunächst schweigend zugehört habe. Dann habe er in aller Ruhe gesagt, ihn bekümmere nicht, was ihm zustoßen werde. Doch käme es zu einem Konflikt zwischen der Kirche und dem deutschen Staat, so würde der Staat den Kürzeren ziehen. Kommentar von Bergen:

„Der Papst ist so wenig durch Drohungen zu beeinflussen wie wir selbst.“[86]

Auch von jüdischer Seite wurde das Verhalten Pius’ anerkannt:

„Das Volk von Israel wird nie vergessen, was Seine Heiligkeit für unsere unglücklichen Brüder und Schwestern in dieser höchst tragischen Stunde unserer Geschichte tut. Das ist ein lebendiges Zeugnis der göttlichen Vorsehung in dieser Welt. – Isaak HaLevy Herzog“[87]

Intervention bei Hitler

Am 21. Juni 1943 entsandte Pius seinen Nuntius in Berlin, Cesare Orsenigo, zu Hitler. Dieser berichtete:[88]

„In allerhöchstem Auftrag bin ich vor einigen Tagen nach Berchtesgaden geflogen. Ich wurde vom Führer und Kanzler Hitler empfangen, aber sobald ich das Thema Juden und Judentum … angeschnitten hatte, drehte sich Hitler ab, ging ans Fenster und trommelte mit den Fingern gegen die Scheibe. Sie können sich vorstellen, wie peinlich es mir war, im Rücken meines Gesprächspartners mein Vorhaben vorzutragen. Ich tat es trotzdem. Dann drehte sich plötzlich Hitler um, ging an einen Tisch, wo ein Glas Wasser stand, faßte es und schleuderte es wütend auf den Boden. Mit dieser hochdiplomatischen […] Geste durfte ich meine Mission als beendet und gleichzeitig leider als abgelehnt betrachten.“

Zur Deportation römischer Juden 1943

Gleich nach der Machtübernahme in Italien (Fall Achse) und der Befreiung Mussolinis (12. September 1943) befahl Hitler die Deportation aller Juden aus Rom. Der Befehl wurde SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler, dem örtlichen Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Mitte September mündlich und schriftlich übermittelt.[89] Kenntnis von diesem Vorhaben bekamen der Oberbefehlshaber Süd, Feldmarschall Albert Kesselring, der Stadtkommandant Rainer Stahel, der SS- und Polizeichef in Italien, Obergruppenführer Karl Wolff, sowie die beiden deutschen Botschaften in Rom. Robert Katz behauptet, dass auch Pius XII. von der deutschen Vatikanbotschaft informiert worden sei.[90]

Wegen der angespannten Lage in Rom waren alle deutschen Dienststellen gegen einen Vollzug der Maßnahme – oder zumindest gegen ein schnelles Vorgehen.[91] Daher beorderte Adolf Eichmann noch im September unter der Leitung des bewährten SS-Sturmbannführers Theodor Dannecker ein spezielles Einsatzkommando mit allen Vollmachten nach Rom. Das Kommando kam in der ersten Oktoberwoche in Rom an. Innerhalb von zwei Wochen erarbeiteten Dannecker und sein Stab einen Plan für eine umfassende Razzia.[92]

Am frühen Morgen des Schabbattages am 16. Oktober 1943 begann die sogenannte „Judenaktion“ mit der Abriegelung und systematischen Durchkämmung des alten Ghettos. Gleichzeitig fuhren in ganz Rom kleine Kommandos jene Adressen an, an denen Juden gemeldet waren.[93] Insgesamt sind 1259 Personen jedes Alters verhaftet und im leer stehenden Collegio Militare Militärakademie im Palazzo Salviati, in der Nähe des Regina-Coeli-Gefängnisses, nicht weit vom Vatikan entfernt, gesammelt worden. Dort wurden am späten Nachmittag nach näherer Überprüfung der Identitäten 236 Personen wieder freigelassen, weil sie nach den italienischen Rassengesetzen als „jüdische Mischlinge“, Ehegatten aus Mischehen und geschützte Ausländer nicht als Juden galten. Die verbleibenden Menschen seien „hauptsächlich Frauen, Kinder, Kranke, Alte. Ich erinnere mich auch daran, dass eine junge Frau, Marcella Perugia, einen Jungen zur Welt brachte“ (Arminio Wachsberger, zum offiziellen Dolmetscher während der Razzia ernannt).[94]

Unmittelbar nach Beginn der Aktion wurde die katholische Prinzessin Enza Aragona Cortes telefonisch alarmiert. Da sie Pius persönlich kenne, solle sie den Papst um Hilfe bitten. Principessa Aragona fuhr sofort zum Apostolischen Palast und informierte Pius über die Judenverhaftungen auf der anderen Seite des Tiber. Ihre dringende Bitte um Intervention vor Ort schlug der Papst aus.[95] Er beauftragte stattdessen seinen Staatssekretär Kardinal Luigi Maglione, den Vatikan-Botschafter Ernst Freiherr von Weizsäcker einzubestellen und ein Ende der Razzia zu verlangen. Persönlich empfing Pius den Botschafter nicht.

Im Protokoll vermerkte Kardinal Maglione, was er dem Botschafter wörtlich sagte:[96]

„Es ist schmerzhaft für den Heiligen Vater, kaum zu sagen, wie schmerzhaft, dass gerade in Rom unter den Augen des Vaters aller so viele Personen leiden müssen, nur weil sie einer bestimmten Rasse angehören.“

Weizsäcker antwortete, dass er selbst nichts machen könne, da die Anweisungen zur Razzia von „allerhöchster Stelle“ gekommen seien. Von einem Protest des Heiligen Stuhls rate er dringend ab; das würde nur Konsequenzen für die Kirche provozieren. Das Gespräch endete ohne greifbares Ergebnis.

Nach diesem vergeblichen Vorstoß auf diplomatischer Ebene versuchte Pius XII. über die Stadtkommandantur, die Razzia aufzuhalten. Er sandte am Nachmittag seinen Verbindungsmann zu den deutschen Dienststellen, den Generalsuperior der Salvatorianer Pater Pankratius Pfeiffer, zu den deutschen Dienststellen und zu General Stahel. Doch auch Stahel wies das Ansinnen von sich mit der Bemerkung, dass er nichts damit zu schaffen habe; die Aktion sei allein Sache der SS. „Trotzdem habe ich selbstverständlich Ihre Bedenken den zuständigen Stellen umgehend zur Kenntnis gebracht.“[97] Weitere Versuche bei anderen Dienststellen unternahm Pius nicht. Weder zum örtlichen SD-Hauptquartier in der Via Tasso noch zum Feldmarschall Albert Kesselring noch zum verantwortlichen höchsten SS-Polizeichef Karl Wolff noch zum eigenen Nuntius in Berlin (Cesare Orsenigo) wurde Kontakt aufgenommen. Der Heilige Stuhl sah auch von einer Presseverlautbarung ab.

Der Neffe des Papstes, Carlo Pacelli, nahm am Morgen des 16. Oktober wegen der Razzia Kontakt mit dem Bischof der deutschen Gemeinde zu Rom, Alois Hudal, auf. Hudal schrieb daraufhin noch am 16. Oktober in einem Brief an den Stadtkommandanten Stahel, dass ein päpstlicher Protest drohe, falls die Razzia weitergehe.[98] Bischof Hudal hielt später in einer kurzen Notiz fest, dass General Stahel ihn am Sonntag (17. Oktober) angerufen und mitgeteilt habe, dass die Razzia eingestellt werde.[99] Er habe mit Heinrich Himmler (Reichsführer SS) telefoniert und ihm die angespannte Situation in Rom erläutert, woraufhin dieser die Razzia habe abbrechen lassen. Ob es dieses Telefonat wirklich gab und welche Wirkung es ggf. hatte, ist noch nicht geklärt.[100]

Die verhafteten Juden Roms wurden nach zwei Tagen Internierung am Montag, den 18. Oktober, vom römischen Verladebahnhof Tiburtina aus in achtzehn Viehwaggons direkt nach Auschwitz deportiert (Transportnr.: X70469). Dort kamen sie am Freitagabend an. Während der Fahrt starben mindestens sieben Menschen und am Samstagmorgen, dem 23. Oktober, wurde der Transport von Josef Mengele „selektiert“. Er musterte 184 Menschen, ein Drittel davon Frauen, als arbeitsfähig aus, die übrigen 839 Personen schickte er sofort in die Gaskammer des KZ Auschwitz-Birkenau. Von den „Arbeitsfähigen“ überlebten 15 Männer und eine Frau das KZ.[101] Die einzige überlebende Frau, Signora Settimia Spizzichino, erhob später Vorwürfe gegen Pius XII.: Er habe es unterlassen, auch nur ein einziges Kind zu retten – dies hätte er ohne eigenes Risiko tun können.[102]

Einige Tage nach der Razzia bestimmte Pius XII. kraft seines Amtes allgemeines Kirchenasyl für alle jetzt untergetauchten und flüchtigen Juden in Rom und im besetzten Italien. Zu den Asylorten zählten die Klöster, andere kirchliche Häuser und Institute, die Patriarchalbasiliken, der päpstliche Sommersitz Castel Gandolfo und der Vatikan selbst. Nach verlässlichen Schätzungen konnten sich allein in Rom bis zur Befreiung am 4. Juni 1944 in mindestens 150 Einrichtungen rund 4500 Juden versteckt halten.[103]

Mittlerweile ist in der Forschung nahezu unstrittig, dass die folgenreiche Asylorder von Pius XII. persönlich kam. Es gibt vereinzelten Widerspruch: Susan Zuccotti bestreitet eine Verbindung zum Papst und begründet dies damit, dass belegende Dokumente fehlen. Die vereinzelte Aufnahme schutzsuchender Juden sei auf eigenen Entschluss von Klöstern erfolgt.[104]

Die Asylaktion wurde in Berlin als offene Provokation aufgefasst. Klaus Kühlwein deutete 2008 in seiner Schrift Warum der Papst schwieg das überraschende Asyldekret als abrupte Kehrtwende der vatikanischen Politik und schrieb pointiert von einem „Damaskus-Erlebnis“ bei Pius XII.[105] 2015 veröffentlichte Kühlwein einen Offenen Brief an Papst Franziskus, in dem er diesen bat, den „im Vatikan unterstützten Mythos über Pius XII. als Retter der Juden während der Razzia“ zu beenden. Dieser Mythos verdränge die Wahrheit und verhindere die aussöhnende Erinnerung.[106]

Während der deutschen Besatzung Roms unterlief Pius die Verhaftungswelle wirkungsvoll, indem er Pater Pankratius Pfeiffer direkte Order erteilte, für wen er sich im Einzelnen bei der Besatzung oder bei der SS einzusetzen habe.[107] Auf diese Weise konnten viele Menschen befreit werden, die die Besatzer bereits inhaftiert hatten, darunter Kommunisten, Royalisten und Juden. Bei dem alsbald als „Engel von Rom“ stadtbekannten Pankratius Pfeiffer machten viele italienische Familien Eingaben für ihre gefangenen Angehörigen. 90 Prozent der später als „Pfeiffers Liste“ bekannt gewordenen Initiativen gehen auf direkte Order Pius’ XII. zurück.

Zu erwähnen ist, dass während dieser Zeit Pius XII. selbst Gefangener im Vatikan war. Schon zu Beginn der Machtübernahme in Rom plante Hitler die Entführung des Papstes und seine Internierung in Deutschland. Einen entsprechenden Befehl zur Vorbereitung der Aktion erteilte er SS-General Wolff.[108] Allerdings zögerte Hitler so lange mit dem endgültigen Einsatzbefehl, dass die Aktion am Ende nicht mehr ausgeführt werden konnte. Pius selbst rechnete ernsthaft mit einer Besetzung des Vatikans und der Verhaftung seiner Person. Für diesen Fall hatte er einen schriftlichen Amtsverzicht vorbereitet.

Nach der Befreiung Roms durch die Alliierten bekam Pius zahlreiche Dankbesuche und Dankschreiben von jüdischen Organisationen und einzelnen Repräsentanten für seine Rettungsaktion durch Kirchenasyl. Der damalige Großrabbiner von Rom Israel Zolli, der ebenfalls durch das Kirchenasyl die Verfolgung überlebte, ließ sich 1945 katholisch taufen und nahm als Taufnamen Eugenio Pio an, den bürgerlichen Namen und den Papstnamen Pius’ XII.[109]

Zu slowakischen Juden 1943

Im Frühjahr 1943 verhinderte Pius XII. auf diplomatischem Wege die Fortsetzung der von der kollaborierenden slowakischen Regierung betriebenen Judendeportationen. Dieser Schritt wird vereinzelt unter den Verdacht gestellt, der Papst habe in erster Linie dem Ansehen der Kirche helfen wollen. Denn in der Slowakei bekleidete der Priester Jozef Tiso, vgl. auch Klerikalfaschismus, das Amt des Präsidenten, und auch weitere hohe Staatsämter wurden von Geistlichen ausgeübt. Der „Außenminister“ des Vatikans, Domenico Tardini, stellte fest, dass die slowakische Beteiligung an den Judendeportationen dem Ansehen der Kirche massiv schaden könnte. In der Vermutung, dass die Juden nach Kriegsende auf der Seite der Sieger stehen würden, habe der Papst sodann zum Handeln geraten. Eine andere Sicht der Dinge lässt aber auch den Schluss zu, dass Pius XII. es in diesem Einzelfall besonders leicht hatte, da der Präsident der Slowakei ein Priester war. Weitere diplomatische Eingaben ähnlicher Intention an andere Regierungen hatten nicht den gleichen Erfolg.

Zu polnischen Juden

Der Vatikan weigerte sich, die deutschen Eroberungen (Überfall auf Polen) und Annexionen in Polen (Generalgouvernement) anzuerkennen, solange nicht entsprechende Friedensverträge unterzeichnet seien. Hitler antwortete damit, dass er das Reichskonkordat fortan ausschließlich auf das Gebiet des Altreichs anwende. Dies bedeutete eine Einengung des Zuständigkeitsbereichs des vatikanischen Nuntius in Deutschland auf ebendieses Gebiet. Wenn der Vatikan die deutsche Anwesenheit in diesen besetzten und eroberten Gebiete nicht anerkenne, so Hitler, dann anerkenne Deutschland auch nicht das Recht des Hl. Stuhles, mit ihm irgendein diesen Raum betreffendes Problem zu erörtern.[110] So wurde in den deutsch besetzten Gebieten durch die Reichsregierung ein „vertragsloser Zustand“, also ein konkordatsloser Status, herbeigeführt.[111] Von diesem Moment an hatte das deutsche Außenministerium einen leichten Vorwand, die Appelle und Proteste des Hl. Stuhles, die sich auf Vorkommnisse in jenen Gebieten bezogen, abzuweisen. Eingaben dieses Inhalts wurden den jeweiligen Überbringern teilweise urschriftlich zurückgegeben und fanden daher nicht den Eingang in die entsprechenden Archive[112] oder blieben in den Registerschränken des Auswärtigen Amts liegen.[113]

Zudem waren allein in Polen etwa 2000 Priester und Ordensleute, darunter vier Bischöfe,[114] ermordet worden. Die Struktur der katholischen Kirche in Polen war so sehr zerstört, dass die verbliebene keine zentral gesteuerten Maßnahmen mehr erlaubte.[115] Vatikanischer Diplomatenverkehr in das Generalgouvernement war aufgrund der genannten Haltung der Reichsregierung nur höchst eingeschränkt möglich. Ab Mitte 1943 bestand praktisch kein Kontakt zwischen Vatikan und polnischer Kirche mehr.[116]"

Zitat Ende.

Link und Quellenangabe:

Wikipedia:

"Haltung zur Judenverfolgung bis 1939" (Seite 8 und 9)

"Haltung zur Judenverfolgung bis 1939" (Seite 8 und 9)

Seite 13 - 21:

Am 31. Januar 2025 veröffentlicht CNA (Catholic News Agency) auf ihrer Webseite den Artikel mit der Headline (Zitat):

"Kirchenhistoriker Hubert Wolf: Vorsicht bei „letztverbindlichen Urteilen“ über Pius XII."

"Erst vor kurzem forderte Wolf einen „Paradigmenwechsel“ in der Erforschung der Rolle von Papst Pius XII. während der Schoa, wie CNA Deutsch berichtete. Pius XII. sei „abhängig“ gewesen von dem, was seine Mitarbeiter auf den unteren Ebenen ihm vorlegten. Wolf damals wörtlich: „Wir können ganz genau sehen, dass eine Reihe von Sachen dem Papst einfach vorenthalten werden.“ Er habe zu bestimmten Dingen „gar nicht Stellung nehmen können“. Bislang wurde dem damaligen Papst in Forschung und Medienberichterstattung vorgeworfen, er habe seine Stimme nicht laut und deutlich gegen den millionenfachen Mord an den europäischen Juden erhoben."

Zitat Ende.

Wenn auch CNA Pius XII. mehr oder weniger schonend davon kommen lassen will, so verliert der Schweizer Theologe, römisch-katholische Priester und Autor, Hans Küng (1928-2021), eher wenige gute Worte über Pius XII. und geht mit ihm zurecht scharf ins Gericht. Küng schreibt in einem seiner zahlreichen Bücher (Zitat):

Leugnung und Verdrängung sind die moralisch verwerflichen Instrumente, die eine Aufarbeitung verhindern.

"Die Unfähigkeit zu trauern"

„Unverständlich ist vor allem das Verschweigen des Schweigens Pius‘ XII. zum Holocaust. […] Immer wieder aber hat man sich gefragt, wie derselbe hierokratische Pius XII. (1939-58), letzter unangefochtener Vertreter des mittelalterlichen gegenreformatorisch-antimodernistischen Paradigmas, der noch nach dem Zweiten Weltkrieg (1950) ganz auf der Linie Pius‘ IX. höchst forsch vorgeht bei der Definition eines zweiten >>unfehlbaren<< Mariendogmas (Marias leibliche Aufnahme in den Himmel), beim gleichzeitigen Verbot der französischen Arbeiterpriester und bei der Absetzung der bedeutendsten Theologen seiner Zeit, wie derselbe Papst von Anfang an einer öffentlichen Verurteilung von Nationalsozialismus und Antisemitismus widerstrebt.

Um dies zu verstehen, muss man wissen: Dieser ausgesprochen germanophile und vor allem juristisch-diplomatisch und nicht theologisch-evangelisch denkende Kirchendiplomat ohne Seelsorgeerfahrung agiert statt pastoral-menschenbezogen stets kurial-institutionsfixiert. Seit seinem Schockerlebnis als junger Nuntius in München (>> Räterepublik<<, 1918) von körperlicher Berührungsangst und Kommunismusfurcht besessen, ist er zutiefst autoritär und antidemokratisch eingestellt (>>Führer-Katholizismus<<) und so für eine pragmatisch-antikommunistische Allianz mit dem totalitären Nazismus (aber auch mit den faschistischen Regimen in Italien, Spanien und Portugal) geradezu prädisponiert. Dem Berufsdiplomaten Pacelli, dem man gute Intention nicht absprechen sollte, geht es stets um Freiheit und Macht der Institution Kirche (Kurie, Hierarchie, Körperschaften, Schulen, Vereine Hirtenbriefe, freie Religionsausübung); >>Menschenrechte<< und >>Demokratie<< bleiben ihm sein ganzes Leben lang zutiefst fremd.

Und was die Juden betrifft: Für ihn, den Römer, ist Rom und immer wieder Rom das neue Zion, Zentrum von Kirche und Welt. Nie zeigt er für Juden irgendwelche persönliche Sympathie, vielmehr sieht er in ihnen das Gottesmörder Volk. Als triumphalistischer Vertreter einer Rom-Ideologie betrachtet er Christus als einen Römer und Jerusalem als abgelöst von Rom. Von Anfang an ist er so wie die gesamte römische Kurie gegen die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina.

Gewiss befindet sich dieser alle Welt beeindruckende Kirchenmonarch angesichts des Nationalsozialismus und des Judentums in einem Gewissenkonflikt. Aber nicht vergessen werden darf, dass Pacelli schon 1931 (!) den katholischen Reichskanzler Brüning zur Koalition mit den Nationalsozialisten drängt (und nach dessen Weigerung mit ihm bricht) und ohne Not schon am 20. Juli 1933 mit dem nazistischen Regime jenes unglückselige >>Reichskonkordat<< abschließt: der erste internationale Vertrag mit dem nur wenige Monate zuvor an die Macht gekommenen >>Führer<< , der diesem außenpolitisch Anerkennung und innenpolitisch Integration der Katholiken und ihres widerstrebenden Episkopats und Klerus in das nazistische System beschert. Pacelli ist sic (wie manche in der Kurie) der Affinität bewusst zwischen seinem eigenen autoritären, das heißt antiprotestantisch-antiliberal-antisozialistisch-antimodernen Kirchenverständnis und einem autoritären, das heißt faschistisch-nazistischen Staatsverständnis: >>Einheit<<, >>Ordnung<<, >>Disziplin<< und >>Führerprinzip<< wie auf der übernatürlich-kirchlichen so auch auf der natürlich-staatlichen Ebene!

Pacelli, Diplomatie und Konkordate ohnehin maßlos überschätzend, kennt im Grunde nur zwei politische Ziele: Kampf gegen den Kommunismus und Kampf für die Erhaltung der Institution Kirche; die leidige Judenfrage ist für ihn eine quantité négligeable. Gewiss hat er sich anders als viele im Westen in Stalin nicht getäuscht. Und gewiss hat er sich als Papst mit diplomatischen Demarchen und karitativen Hilfen besonders gegen Kriegsende für die Rettung einzelner Juden oder Gruppen von Juden, vor allem in Italien und Rom, eingesetzt. In zwei Ansprachen 1942/43 hat er kurz, allgemein und abstrakt das Schicksal der >>unglücklichen Leute<< beklagt, die um ihrer Rasse willen verfolgt würden. Aber nie nimmt dieser Papst das Wort >>Jude<< öffentlich in den Mund, wie ja auch die von ihm mitverantwortete antinazistische Enzyklika >>Mit brennender Sorge<< (1937) kein einziges Mal das Wort >>Jude<< oder >>Rasse<< erwähnt. Und wie Pacelli nicht gegen die Nürnberger Rassengesetze (1935) und das Reichspogrom der sogenannten >>Kristallnacht<< (1938) protestiert, so auch nicht gegen den italienischen Überfall auf Äthiopien (1936) und Albanien (am Karfreitag 1939) und so schließlich auch nicht gegen die Auslösung des Zweiten Weltkriegs durch die nazistischen Verbrecher mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939. […] Er, der nach dem Krieg auf Grund der innenpolitischen Lage Italiens alle kommunistischen Parteimitglieder der ganzen Welt exkommunizieren wird, denkt nicht im Geringsten an die Exkommunikation der >>Katholiken<< Hitler, Himmler, Goebbels und Bormann […]. Pius schweigt zu den notorischen deutschen Kriegsverbrechen überall in Europa, ja, schweigt schließlich, wiewohl seit 1942 über den Berner Nuntius und italienische Militärpfarrer in Russland bestens informiert und selbst von seiner deutschen Vertrauten Sr. Pasqualina bestürmt, auch zum Holocaust, dem größten Massenmord aller Zeiten.

Dieses Schweigen zum Holocaust ist mehr als ein politisches, es ist ein moralisches Versagen: das Verweigern eines moralischen Protestes ohne Rücksicht auf politische Opportunitäten, und zwar durch einen Christen, der den (zwar erst seit dem Mittelalter üblichen) Titel eines >>Stellvertreters nicht nur Petri, sondern Christi<< meint tragen zu dürfen und der seine Fehler nach dem Krieg verdrängt, durch autoritäre Maßregelungen innerkatholische Abweichler kompensiert und dem jungen demokratischen Staat Israel bis zu seinem Tod die diplomatische Anerkennung verweigert. >>Ein christliches Trauerspiel<< - dieser Untertitel zu Rolf Hochhuths Drama >>Der Stellvertreter<< ist nicht unberechtigt.“

Zitiert aus:

Hans Küng, Kleine Geschichte der katholischen Kirche, Berlin 5. Auflage 2006, Seite 229-233.

Sicherlich hätte Pius XII. nicht das dämonische Morden von Menschen jüdischen Glaubens durch Hitler und seine Nazis stoppen können.

Was wäre aber angemessen gewesen?

ein mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, mit dem sein Bekenntnis, Gutes unterlassen zu haben, zum Ausdruck gekommen wäre.

Aber Pius XII. scheint die Schuld der fehlenden Anprangerung dieses dämonischen Mordens an Menschen jüdischen Glaubens nicht eingesehen zu haben - bis über seinen Tod hinaus.

Die Verdrängung von Schuld kennen wir auch in Deutschland nach dem Krieg - und auch heutzutage wird gegenwärtig wieder eine Befreiung von Schuld gefordert im Sinne:

"Wir sind nicht schuld an den Taten unserer Vorfahren!"

"Wir sind nicht schuld an den Taten unserer Vorfahren!"

Nein! In der Tat sind wir nicht schuld am Holocaust der Nazis.

Aber ein Verdrängen oder gar ein Vergessen-Wollen sind ebenso unangebracht, unanständig und zeugen von einer möglichen Geburt der Kultur des Hasses!

Manche Verrückte und ewig gestrig geblienen Nazis leugnen gar heutzutage den Holocaust und das damit verbundene dämonische Morden an jenen Menschen jüdischen Glaubens - sogar innerhalb der katholischen Kirche, was unglaublich, aber realiter passiert ist: der britische Bischof Richard Williamson.

Leugnung und Verdrängung sind die moralisch verwerflichen Instrumente, die eine Aufarbeitung verhindern.

Nicht umsonst haben die beiden Autoren, Alexander und Margarete Mitscherlich, im Jahr 1967 ihr Buch veröffentlicht mit dem Titel:

"Die Unfähigkeit zu trauern"

Vgl. dazu auch Wikipedia, Art. "Die Unfähigkeit zu trauern", Aufruf vom 10. Februar 2025.

"Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens ist ein 1967 erschienenes psychoanalytisches Werk von Alexander Mitscherlich und Margarete Mitscherlich. In mehreren Essays untersuchten sie den Umgang der ehemaligen Hitler-Anhänger mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands in der Adenauer-Ära und allgemein die Abwehrhaltung des Einzelnen und der Masse gegenüber Schuld und Mitschuld an politischen Verbrechen.[1] Das Werk erregte in den 1960er Jahren internationales Aufsehen und wurde breit diskutiert.[2] Der Titel wurde noch Jahrzehnte später benutzt, um bestimmte Haltungen in Deutschland zu charakterisieren, zum Beispiel nach dem Mord an Walter Lübcke 2019. [...]

Entstehung und Thesen

Alexander Mitscherlich verarbeitete in diesem Werk die eigene Erfahrung, dass seine 1947 und 1949 erschienene Reportage Medizin ohne Menschlichkeit über den Nürnberger Ärzteprozess von 1947 in Westdeutschland praktisch keine Wirkung erzielt hatte.[4]

Die Mitscherlichs griffen auf zahlreiche Psychoanalysen von deutschen Patienten zurück, die vor allem Margarete Mitscherlich in ihrer Praxis durchgeführt hatte.[5] Dort stießen sie auf Verdrängungs- und Verleugnungsstrategien ehemaliger Hitler-Anhänger gegenüber den Verbrechen der Nazizeit und ihrer eigenen Verstrickung in Schuld und Mitschuld. Die fehlende Trauer bezogen die Mitscherlichs zunächst auf den Verlust des eigenen „Ich-Ideals“, den die Anhänger Hitlers 1945 erlitten hätten. Der plötzliche Verlust des „Führers“ und der mit seinem Sieg verknüpften persönlichen Hoffnungen habe bei seinen Anhängern nicht Trauer ausgelöst, sondern eine Melancholie, die von einer tiefen Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls geprägt gewesen sei. Um dieser Melancholie zu entgehen, hätten die Betroffenen die unmittelbare Vergangenheit ausblenden und verleugnen müssen. Sie schafften das in der Regel, indem sie sich verbissen auf ihre aktuelle Arbeit, vor allem den Wiederaufbau der zerstörten Städte und das sog. Wirtschaftswunder konzentriert hätten. Die Mitscherlichs konstatierten eine Starrheit der Betroffenen gegenüber ihrer Umwelt."

Link und Quellenangabe:

Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf und sein Team werden nun ihre Arbeit fortsetzen.

Das Urteil von Hans Küng ist jedoch unumstößlich: Er spricht in Bezug auf Papst Pius XII. zurecht von einem "moralischen Versagen".

Auch heutzutage wären ein stilles Trauern, die Übernahme von Verantwortung, dass sich solche Ereignisse niemals wiederholen können, und ein lauter Aufschrei überall dort, wo dagegen verstoßen wird, angebracht anstelle eines "Wir sind nicht schuld an jenen Ereignissen".

Rainer Langlitz

Es gibt noch keine Rezension.